×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

先日、奈良市帯解の方に、三断された龍を訪ねる散策に連れて行ってもらいました。

先日、奈良市帯解の方に、三断された龍を訪ねる散策に連れて行ってもらいました。大和の国中には龍が多いのだそうで、あちこちに龍にまつわる伝承が残っているのだそうです。

ここは西九条の『倭文(しずり)神社』、織物関係の神様を祭る社ですが、元々は鹿島から来たタケミカヅチの神にしたがって来た二人の従者が、ここに住んだとされるそうです。

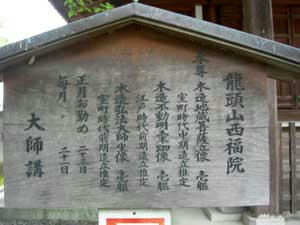

この神社の神宮寺として、『龍頭山西福院』があり、弘法大師の像を安置しています。

昔々、生贄を要求する龍を退治して頭、腹、尾に三断したのが、この弘法大師だそうです。

龍頭山という通り、ここに龍の頭が落ちて祭られたという訳です。

それを示すように、摂社として『蛇塚社』があります。

この神社には藁で作った蛇を引き回して、最後に神木の楠に引っ掛けるという、有名なお祭りがあるそうですが、私は未だに見に行っておりません。

この辺りは辰市という字名で、やはり龍におおいに関係があるようです。

まあ、短絡的に考えて、辰の日に市が立ったのかもしれませんが。

そして龍の胴体が落ちたのがここ、北ノ庄町の白山神社の辺りです。

このすぐ隣には、今では公民館になっていますが、『龍腹寺』という寺があったのだそうです。

龍は水の神、この辺りは溜池も多く、井戸もあちらこちらに残っています。

更に、龍の尾が落ちた今市町には、『東光山隆興寺』があり、ここがかつての龍尾寺らしいのですが……さて、ここの写真が一枚もない(-_-;)

更に、龍の尾が落ちた今市町には、『東光山隆興寺』があり、ここがかつての龍尾寺らしいのですが……さて、ここの写真が一枚もない(-_-;)途中で見た、こういう看板はしっかり写しているくせに、変なところで貫けております。

この龍は頭から尻尾まで真っ直ぐに伸びたまま、三断されたようで、これは珍しい例なのだそうです。

尻尾をさらに南東に伸ばすと、帯解寺の奥の院の『龍象寺』があります。

小さなお堂の内陣の天井には大きな龍の絵が描かれていて、この龍が毎晩、近くの広大寺池の水を飲みに行ったという伝承もあるそうです。

これを逆に北西の頭の方に伸ばすと、薬師寺に突き当たるとか。

ここにも昔大きな池があり、龍が住んでいたという伝説が残っています。

東塔の横には龍王社という小さな祠があるのだそうです。

平城の地は、かつて都が置かれたにしては、珍しいくらいに水に恵まれていない場所だそうです。

都の内に流れ込む大きな川がない、そして地盤が固くて伏流水に乏しいため、多くの溜池を作ってきた歴史があります。

これらの大きな人工の池に、峰峯に住む龍がいつしか降りて来て、人と関わってきたのかもしれません。

ところで私の田舎には、龍ならぬ天狗が多いので有名らしいです。

伊豆の山々、特に天城連山は天狗の住処、子供の頃から疑問にも思わずに眺めて名前を口にしていた万次郎、万三郎岳は天狗の兄弟の名前なのだとか。

伝説は日本各地にあるものです。

PR

きょうは、鹿島と

うめぞーが、固く