選択したカテゴリーの記事一覧

- 2025.10.24 [PR]

- 2008.07.07 鹿だらけ~!!

- 2008.05.31 鹿は時々、傍若無人

- 2008.05.04 遷都祭2008年

- 2007.08.12 今年も『なら燈花会』

- 2007.06.05 龍の道を行く

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

ついでに天然記念物にもなってますから、今も昔も大切にされてます。

だから、駐車場で車がバックして出ようとしても、適当にあしらって、むしろ車の方が遠慮しているくらいです。

この画像は興福寺の社務所前に集まっている鹿たちで、どういう訳か、全部が雄です。

時々、夕方になると鹿たちが集まっているのに出くわします。

ちょうどよい具合に二頭が対照的に座っているので、観光客の方々が、間に入って記念写真を撮っていましたが、鹿にしてみれば慣れたもの、動じる気配もなく一緒にカメラに収まっていました。

多分、日が暮れるころには、列を成してねぐらに帰って行くのだと思います。

数十頭がゾロゾロと、道といわず杜といわず横切って行くのは、なかなかに壮絶な光景です(^^ゞ

まぁ、キャラクター同志はケンカせずに……ってなところなんでしょうか。

でもやはり、斜に構えて人を横目で見るような輩は好きになれないのよねぇ(ーー;)

PR

今年は五月の三日と四日、暑いくらいの好天に恵まれました。

特に行く気もなかったのですが、他の用事もないのを幸い、ついフラリと出かけてしまいました。

何をやっているかと言いますと、地場産業の紹介?

コンサートやパフォーマンス、体験ゾーンもしっかりありますが、どちらかというと地元の食べ物屋がたくさん出店しています(^^ゞ

パフォーマンスとしては、昨日に天平衣装を着けた一般参加の方々の行列などもあったようですが、今日はミス奈良による、プチ行列で花を添えていました。

別の一角ではジャグラーのお兄さんが声援を受けていました。

お昼には奈良パークホテルの提供の、こんな御弁当を買って食べておりました。

『大宮人のおべんとう』という名前が着いています。

ホテルの方で『天平の宴』として出しているメニューからの幾つかをコンパクトに詰めたのだそうです。

黒米と赤米のおにぎりに、魚の干物や漬物が少し、そして真ん中の四角いのは『蘇』です。

『蘇』を再現して食べさせてくれるのは、こちらのホテルと橿原の西井農場さんの二箇所があります。

特に後者は飛鳥近辺のお土産として有名ですね。

ところでこの会場では、『せんと』という垢抜けない(?)単位の地域通貨のみが流通しまして、何か買おうとしたら、まず両替をしなければなりません。

適当に見物するつもりの私などは、1000円(1000せんと)も両替すれば、そこそこに楽しめます。

遷都1300年祭の本番は再来年です。

県知事は一過性の行事ではなく、恒久的に続けて行きたいと発言していますが、さて、このイベントとは別に何か続けるのかしら?

ともあれ、その頃には第一次大極殿の復元が完了するので、メインイベントの場所はこちらになるのでしょうが。

会期は八月五日から十四日まで。

例年は六日から十五日までだったのですが、最終日は東大寺や春日大社の伝統行事とも重なってしまって、人出が多すぎて混乱する上に、警察の方でも取締りが出来ないと音を上げたとか……そういう訳で一日早くなったそうです。

日中、大阪の柏原市に用事があったので、そこからJRに乗って一路奈良へ。

まだまだ明るかったので『しろあむ』に行って少し長居をした後、そちらにいらしていた親戚の方と一緒に、春日野園地の会場に行きました。

やはり土曜の晩だけあって人出の多いこと……子供さんも一緒だったので、あまり長居はしないままに分かれまして、私一人で駅に向かいがてらにふらついておりました。

今年も浴衣姿の若い人たちが多く、すっかり奈良の夏のイベントとして定着したようです。

そして今年も大変なのはボランティアの方々です。

夕方からカップを並べて水を入れ、ロウソクを浮かべて、ようやく暗くなり始める七時から、一つ一つ火をつけて行きます。

カップに浮かべたロウソクも、このように花の形になっています。

「一客一燈」という事で、見に来た方が火をつける事もできます(ただし有料です(^^ゞ)し、関連グッズも少しずつ増えてきました。

それにしてもちょいと困るのは、奈良の商店街は閉まるのが早い……多少遅いお店でも十時には閉めてしまうので、燈花会が終わって駅に向う頃には、殆んどのお店がシャッターを下ろしている??

まぁ、これらのお店も少しずつ協力してくれるようになって、期間中だけでも遅くまで営業するようになりつつあるのだとか。

先日、奈良市帯解の方に、三断された龍を訪ねる散策に連れて行ってもらいました。

先日、奈良市帯解の方に、三断された龍を訪ねる散策に連れて行ってもらいました。大和の国中には龍が多いのだそうで、あちこちに龍にまつわる伝承が残っているのだそうです。

ここは西九条の『倭文(しずり)神社』、織物関係の神様を祭る社ですが、元々は鹿島から来たタケミカヅチの神にしたがって来た二人の従者が、ここに住んだとされるそうです。

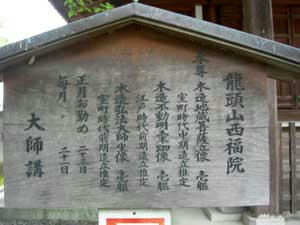

この神社の神宮寺として、『龍頭山西福院』があり、弘法大師の像を安置しています。

昔々、生贄を要求する龍を退治して頭、腹、尾に三断したのが、この弘法大師だそうです。

龍頭山という通り、ここに龍の頭が落ちて祭られたという訳です。

それを示すように、摂社として『蛇塚社』があります。

この神社には藁で作った蛇を引き回して、最後に神木の楠に引っ掛けるという、有名なお祭りがあるそうですが、私は未だに見に行っておりません。

この辺りは辰市という字名で、やはり龍におおいに関係があるようです。

まあ、短絡的に考えて、辰の日に市が立ったのかもしれませんが。

そして龍の胴体が落ちたのがここ、北ノ庄町の白山神社の辺りです。

このすぐ隣には、今では公民館になっていますが、『龍腹寺』という寺があったのだそうです。

龍は水の神、この辺りは溜池も多く、井戸もあちらこちらに残っています。

更に、龍の尾が落ちた今市町には、『東光山隆興寺』があり、ここがかつての龍尾寺らしいのですが……さて、ここの写真が一枚もない(-_-;)

更に、龍の尾が落ちた今市町には、『東光山隆興寺』があり、ここがかつての龍尾寺らしいのですが……さて、ここの写真が一枚もない(-_-;)途中で見た、こういう看板はしっかり写しているくせに、変なところで貫けております。

この龍は頭から尻尾まで真っ直ぐに伸びたまま、三断されたようで、これは珍しい例なのだそうです。

尻尾をさらに南東に伸ばすと、帯解寺の奥の院の『龍象寺』があります。

小さなお堂の内陣の天井には大きな龍の絵が描かれていて、この龍が毎晩、近くの広大寺池の水を飲みに行ったという伝承もあるそうです。

これを逆に北西の頭の方に伸ばすと、薬師寺に突き当たるとか。

ここにも昔大きな池があり、龍が住んでいたという伝説が残っています。

東塔の横には龍王社という小さな祠があるのだそうです。

平城の地は、かつて都が置かれたにしては、珍しいくらいに水に恵まれていない場所だそうです。

都の内に流れ込む大きな川がない、そして地盤が固くて伏流水に乏しいため、多くの溜池を作ってきた歴史があります。

これらの大きな人工の池に、峰峯に住む龍がいつしか降りて来て、人と関わってきたのかもしれません。

ところで私の田舎には、龍ならぬ天狗が多いので有名らしいです。

伊豆の山々、特に天城連山は天狗の住処、子供の頃から疑問にも思わずに眺めて名前を口にしていた万次郎、万三郎岳は天狗の兄弟の名前なのだとか。

伝説は日本各地にあるものです。