×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

食堂と書いて『じきどう』と読みます。

文字通り、僧侶が食事をする場所ですが、御本尊も安置された修行の場でもあるそうです。

寺院で最も重要な金堂や講堂、僧侶の住まいとなる僧房、そしてこの食堂は主要建物としてあげる事が出来ます。

東僧房の発掘時に見つかった木簡に霊亀二(716)年の年号が書かれているそうで、この頃には薬師寺の創建が始まったようです。

しかし薬師寺の食堂は造営年代は不明で、唯一、東塔のみが天平二(730)年の建立と分かっているようです。

上の画像では調査区の端に、真っ直ぐ雨落溝が走り、三箇所で階段の基底部が見つかり、そこに続く地覆石(じふくいし)の列も見つかっています。

基壇はこの画像の辺りが残りが最も良く、高さにして50cmほど残っています。

僧房や食堂は、金堂や講堂にもまして建築が急がれるので、このような省略的な方法が取られたのでしょうか。

ちなみに金堂、講堂は掘込地業などは行わず、基壇をひたすらに丁寧に版築して作られているそうです。

記録によれば食堂は天禄四(973)年の大火災で焼失し、寛弘二(1005)年に再建されましたが、こちらの堂がいつ失われたのかは不明です。

しかし、今回の調査で見つかった食堂廃絶後に掘られたゴミ穴らしき土壙から、13世紀末くらいの瓦器碗が出ているので、この頃よりも以前に無くなった事は分かりました。

土壙で面白いのは、壷地業を行った場所の土が固かったためか、礎石がまだ残されていたためなのか、島状に掘られずに残されています。

こちらの赤いコーンの立っている位置が、本来礎石が据えられて柱が立っていた所です。

残りの悪いところでも、壷地業の底の部分が残っているので柱の位置は分かります。

今回の調査では礎石は全く残されておらず、抜き取り穴は多数検出されました。

薬師寺さんでは食堂の再建も予定しているそうで、調査の日取りもそろそろ迫って来て追い込み状態のようです。

この後は、壷地業の跡を半裁するなどの調査が続くそうです。

これは現説の現場に示されていた、西側石室に有ったはずの、羨道と玄室を仕切る石製扉の復元図です。

今は失われた扉石は、古墳から少し離れた神社で加工転用されている事が確認されています。

ここに書かれているのは素盞鳴命神社と八咫烏神社の物だけですが、もしかしたら春日神社にもあるらしいと聞きました。

しかし、未だに確かめに行っていないので、取り敢えずは現説の後で見てきた物だけでも。

半分以下のサイズにカットされ、ほぞも切り取られていますが、見た様子では竜山石のようで、手前の石や階段に使われている花崗岩とは明らかに違います。

階段は新しいようで、この踏石の幅で造られているようですね。

ちなみに難波型の狛犬は、和泉砂岩だったと思います。

真ん中辺りに写っている半分黒くなったツートンの石がそれです。

八咫烏神社の物も角を面取りしているなど加工が見られますが、この石もそれらしい事を行っているように見えます。

角を落としているのは、扉の時に加工されたままです。

そして素材は、やはり竜山石のようです……ってのか、セットなので当たり前なんですがσ(^◇^;)

大和に石なしと言われるそうで、中和の平野部では案外、大きな石の調達には困ったようで、古墳の石室などが露出していたりしたならば、長年の内に持ち出されて二次的に利用される事も多かったようです。

その典型が、郡山城の石垣だったりするのですが(^_^;)

こちらのブログ、エディター形式が移行中で、とにかくエラーが多くて困っております。

それはともあれ、久々の難波宮での現地説明会です。

それはともあれ、久々の難波宮での現地説明会です。

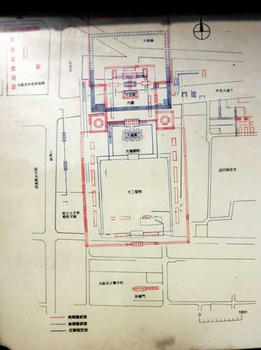

今回の調査地は、難波宮公園に復元された後期の大極殿の東100メートルという、かなり重要な建物が予想される場所です。

こちらの写真は、大阪歴史博物館の10階から見た様子ですが、左手前にある大きな建物の屋上棟に少し隠された、アルミフェンスで囲まれた地区に調査区が設けられています。

これが調査区全景、北から見ています。

これが調査区全景、北から見ています。

手前の方の大きな穴は、下層の遺構だったり、上層からの撹乱だったりですが、前面に散らばっているのは瓦片です。

後期難波宮の大極殿院や官衙は瓦葺だったようですが、延暦四年以前より長岡宮への移築が始まっているので、まともな瓦はまず出て来ません。

新聞などの記事でも回廊の基壇の検出を報じていましたが、それが奥の白いテープで示された位置になります。

幅は7.2m、高さは30cm残っていますが、過去の調査を参考にすると、更に東へ40mは続いているそうで、この幅からして複式回廊だと考えられます。

ちなみに、調査員の足元手前の埋もれた石が奈良時代の礎石ですので、この基壇に本来据えられていた物です。

その奥のトレンチに宙ぶらりんに見える礎石は、太閤秀吉の時代の物だそうです。

このサブトレンチ、半世紀前の調査で開けられたそうですが、整地層の様子が良く分かります。

真ん中の短い矢印の幅が前期難波宮を造る際の整地層、上の少し明るい色の長い矢印幅が後期の整地層です。

出土遺物としては当然ながら瓦ですが、このように生焼け気味で経年に擦り切れて放棄された物ばかりです。

出土遺物としては当然ながら瓦ですが、このように生焼け気味で経年に擦り切れて放棄された物ばかりです。

大きな方の蓮華文の軒瓦は大極殿院の北寄りで見つかる事が多いそうですが、難波宮と言えば右の半賭けのような重圏文瓦です。

完形だとしてもかなり小さいので、回廊の築地に葺かれていた物かもしれません。

ところで、今回確認された回廊に囲まれた施設が何かという事が問題となりますが、『続日本紀』の天平勝宝八歳二月の行幸の折、孝謙天皇が『難波宮に至り、東南新宮に御します』と見えます。

内裏から見て南東の方向にあるここが、『東南新宮』である可能性は充分に考えられそうです。

今回の調査地は、難波宮公園に復元された後期の大極殿の東100メートルという、かなり重要な建物が予想される場所です。

こちらの写真は、大阪歴史博物館の10階から見た様子ですが、左手前にある大きな建物の屋上棟に少し隠された、アルミフェンスで囲まれた地区に調査区が設けられています。

手前の方の大きな穴は、下層の遺構だったり、上層からの撹乱だったりですが、前面に散らばっているのは瓦片です。

後期難波宮の大極殿院や官衙は瓦葺だったようですが、延暦四年以前より長岡宮への移築が始まっているので、まともな瓦はまず出て来ません。

新聞などの記事でも回廊の基壇の検出を報じていましたが、それが奥の白いテープで示された位置になります。

幅は7.2m、高さは30cm残っていますが、過去の調査を参考にすると、更に東へ40mは続いているそうで、この幅からして複式回廊だと考えられます。

ちなみに、調査員の足元手前の埋もれた石が奈良時代の礎石ですので、この基壇に本来据えられていた物です。

その奥のトレンチに宙ぶらりんに見える礎石は、太閤秀吉の時代の物だそうです。

このサブトレンチ、半世紀前の調査で開けられたそうですが、整地層の様子が良く分かります。

真ん中の短い矢印の幅が前期難波宮を造る際の整地層、上の少し明るい色の長い矢印幅が後期の整地層です。

大きな方の蓮華文の軒瓦は大極殿院の北寄りで見つかる事が多いそうですが、難波宮と言えば右の半賭けのような重圏文瓦です。

完形だとしてもかなり小さいので、回廊の築地に葺かれていた物かもしれません。

ところで、今回確認された回廊に囲まれた施設が何かという事が問題となりますが、『続日本紀』の天平勝宝八歳二月の行幸の折、孝謙天皇が『難波宮に至り、東南新宮に御します』と見えます。

内裏から見て南東の方向にあるここが、『東南新宮』である可能性は充分に考えられそうです。

今日は一日、雨に引き続いて雪という荒天で、十四時過ぎくらいまで家で、まともな仕事にならない仕事をしておりました。

雪がやんだ頃に葛城市の歴史博物館に行ったのですが、橿原市内で道脇や歩道などに残っていた雪が、葛城市内に行ったらほぼ解けている……こちらは昼ごろには止んだらしいので、解けるのも早かったようです。

葛城市歴史資料館では、二十日まで当麻寺の練り供養で使われていた、鎌倉時代から江戸時代までの二十八面の行道面の展示をしています。

葛城市歴史資料館では、二十日まで当麻寺の練り供養で使われていた、鎌倉時代から江戸時代までの二十八面の行道面の展示をしています。

これが結構圧巻で面白い(^_^)v

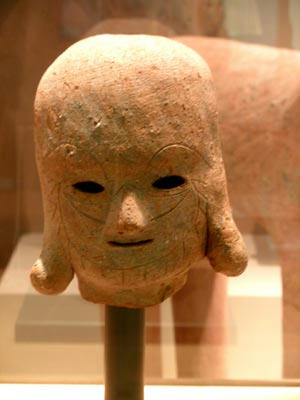

ところがこの画像は昨日の続きの橿原考古学研究所付属博物館の常設展示です。

そして独立ケースで並んでいるのは、四条古墳や石見遺跡で見つかった人物埴輪の頭部です。

ご存知の方も多いと思われますが、五世紀の末に西日本で現れた人物埴輪が大いに花開く(?)のは関東地方での事です。

ご存知の方も多いと思われますが、五世紀の末に西日本で現れた人物埴輪が大いに花開く(?)のは関東地方での事です。

武蔵や毛野で大規模に埴輪窯が作られ、盛んに人や動物を始めとした形象埴輪が作られたのは六世紀、この時の畿内を始めとした西日本では、埴輪は衰退期に入っていました。

だからと言って奈良や大阪に人物埴輪がない訳ではありません。

橿原市の四条古墳群の一号墳や、三宅町の石見遺跡の埋没古墳の周濠から見つかった、これらの男子像は古墳時代中期の末の物です。

橿原市の四条古墳群の一号墳や、三宅町の石見遺跡の埋没古墳の周濠から見つかった、これらの男子像は古墳時代中期の末の物です。

何れの古墳でも、頭部の残りの良いのは男子像ばかりなのか、島田髷のように髪を結った女性像は展示されていません。

そして男子像にも、顔に線刻のある物とない物があります。

線刻は刺青と考えらえていますが、もしかしたら一時的な化粧を現している可能性もあります。

線刻だけではなく、赤い顔料などが塗られた例もあるので、一概には言えないようです。

頬から顎にかけた髭のような線と、鼻梁に鳥が翼を広げたような形を入れる例は、ここに限らず中和では時々見かけます。

古事記や日本書紀にも、目元を強調するような刺青を入れた男性の記述が現れますが、この人たちは武人だと思われます。

雪がやんだ頃に葛城市の歴史博物館に行ったのですが、橿原市内で道脇や歩道などに残っていた雪が、葛城市内に行ったらほぼ解けている……こちらは昼ごろには止んだらしいので、解けるのも早かったようです。

これが結構圧巻で面白い(^_^)v

ところがこの画像は昨日の続きの橿原考古学研究所付属博物館の常設展示です。

そして独立ケースで並んでいるのは、四条古墳や石見遺跡で見つかった人物埴輪の頭部です。

武蔵や毛野で大規模に埴輪窯が作られ、盛んに人や動物を始めとした形象埴輪が作られたのは六世紀、この時の畿内を始めとした西日本では、埴輪は衰退期に入っていました。

だからと言って奈良や大阪に人物埴輪がない訳ではありません。

何れの古墳でも、頭部の残りの良いのは男子像ばかりなのか、島田髷のように髪を結った女性像は展示されていません。

そして男子像にも、顔に線刻のある物とない物があります。

線刻は刺青と考えらえていますが、もしかしたら一時的な化粧を現している可能性もあります。

線刻だけではなく、赤い顔料などが塗られた例もあるので、一概には言えないようです。

頬から顎にかけた髭のような線と、鼻梁に鳥が翼を広げたような形を入れる例は、ここに限らず中和では時々見かけます。

古事記や日本書紀にも、目元を強調するような刺青を入れた男性の記述が現れますが、この人たちは武人だと思われます。

これは古墳時代の展示コーナーのメインにもなっている形象埴輪の一群で、左は三宅町の石見遺跡の埋没古墳の周濠から見つかった物だそうです。

右は橿原市の四条古墳(こちらも埋没古墳)から出土した鶏と飾り馬です。

四条古墳群は国道24号線の四条交差点や橿原警察署の辺りに広がっていたようですが、藤原京の造営時に墳丘を削られてしまい、発掘調査で見つかるまでは、存在が分からないという状況でした。

え~と、犬?と思われましょうが、犬は左の一番小さい物だけで、真ん中はイノシシ、右は雌鹿です。

この三頭も、橿原市の四条古墳から出て来たメンバーです。

犬は勿論、狩をする時に連れて行く猟犬で、イノシシや鹿は狩猟の獲物です。

古代の中国では雨を臨む時に、馬を川の神に奉げたといいますが、土馬はこの代用品だと考えられています。

出土する場所は、大抵が川や堀などの水辺です、これが更に後には絵馬に変わって行くと考えられています。

この画像は、明日香村の島庄遺跡から見つかった物です。

島庄遺跡というと蘇我氏の館や草壁皇子の嶋宮の印象が強いですが、それらに伴うと考えられる庭園の池、貯水施設らしき方形池、河道の跡などが見つかり、ここで水辺の祭が行われたと思われます。

上の壇に見えるのは、木で作られた鳥形などと、人の顔を墨で描いた人面墨書土器、下で立ったりひっくり返ったりしているのは土馬です。

奈良県や周囲の県で見つかる八~九世紀の土馬は、大体こんな感じの三日月のような顔に突っ張った四肢、犬のように弧を描く尾を持った物が多いです。

この時代の馬は、現在乗馬クラブなどで目にするサラブレッドやクォーターブレッドなどのアラブ種ではなく、日本の在来種や蒙古系の野生馬に近かったそうで、そいつをデフォルメすると、こういう三日月顔になるのだとか?

乗馬の風習と共に馬が日本に入って来たのは、四世紀頃のこと考えられていますが、この時代の遺物というのは本当に少なくて、確定的な事は言えそうにないようです。

しかし、律令期になると上流階級のマイカーのような存在ともなるので、現在よりも遥かに目にする機会は多かったのではないでしょうか。

何のイメージやらヴィジュアルかと申しますと、今回の主人公のです。

年は山部王よりも四つ歳上なので、天平宝字八年で三十二歳、現在の基準で言えば十分に青年でしょうが、この時代の基準で言いますと、正真正銘のオジサンです。

だからと申しまして、現在の四十代以上のイメージにもしたくないのが悩みどころ(^^ゞ

それよりもこの御仁、生真面目は良いにしても、根暗にしようかオチャラケにしようか、一層の事、壊れた人にしてやろうか……生真面目に壊れるって、どういう性格だ?

まあ、いつものように、ます動かしてみれば、大方の事は定まってくるでしょう。

ちなみにこの御仁、地方出身者と考える方向もありそうですが、私の現在の設定では都生まれの都育ち、何度かは父親の赴任先の地方で過ごした事もあるという程度。

見た目はヒョロリと背が高くて、あまり武官然としていない。

少しばかりこもり気味の声だが、滑舌は決して悪くない話し方をする。

藤原雄田麻呂に言わせると、

「風貌や印象は別物なのに、この壮士が種継と並ぶと、妙に似ているように思えるから奇妙だ」

こんな具合に極めて曖昧な事しか考えておりません(゜∀。)

ところで、いつもメインで使っているノートPCの電源アダプターが寿命のようで、現在、メーカーに在庫状況などを問い合わせております。

そういう訳で、こいつはネットブックで打っております。

キーボードとディスプレーが小さい以外は、特に不便はないのですが、メールソフトとサーバーの相性なのか、メールが送れないのに困っています。

いずれ必要に迫られれば、フリーメールでも何でも使いますけどね。

もう一つの問題は、容量の都合で、フォトレタッチソフトを積むのがやや不安……

ここで使う画像の加工とか、職場のPCで休み時間にやったら怒られるだろうなぁ(~_~;)

年は山部王よりも四つ歳上なので、天平宝字八年で三十二歳、現在の基準で言えば十分に青年でしょうが、この時代の基準で言いますと、正真正銘のオジサンです。

だからと申しまして、現在の四十代以上のイメージにもしたくないのが悩みどころ(^^ゞ

それよりもこの御仁、生真面目は良いにしても、根暗にしようかオチャラケにしようか、一層の事、壊れた人にしてやろうか……生真面目に壊れるって、どういう性格だ?

まあ、いつものように、ます動かしてみれば、大方の事は定まってくるでしょう。

ちなみにこの御仁、地方出身者と考える方向もありそうですが、私の現在の設定では都生まれの都育ち、何度かは父親の赴任先の地方で過ごした事もあるという程度。

見た目はヒョロリと背が高くて、あまり武官然としていない。

少しばかりこもり気味の声だが、滑舌は決して悪くない話し方をする。

藤原雄田麻呂に言わせると、

「風貌や印象は別物なのに、この壮士が種継と並ぶと、妙に似ているように思えるから奇妙だ」

こんな具合に極めて曖昧な事しか考えておりません(゜∀。)

ところで、いつもメインで使っているノートPCの電源アダプターが寿命のようで、現在、メーカーに在庫状況などを問い合わせております。

そういう訳で、こいつはネットブックで打っております。

キーボードとディスプレーが小さい以外は、特に不便はないのですが、メールソフトとサーバーの相性なのか、メールが送れないのに困っています。

いずれ必要に迫られれば、フリーメールでも何でも使いますけどね。

もう一つの問題は、容量の都合で、フォトレタッチソフトを積むのがやや不安……

ここで使う画像の加工とか、職場のPCで休み時間にやったら怒られるだろうなぁ(~_~;)

それにしても、ネットブックのキーボードは小さくて打ちにくいです゚(゚´Д`゚)゚

そしてこのIME、ちょいと奇妙な変換をしてくれます。

それよりも、ユーザー辞書がどうなっているんだ?

では話を戻しまして、主人公を変更する事と致しました。

多分、話のはじめでは、右兵衛府にいる事になりますが、その内に近衛府に転属になります。

すると、やたらに濃い上官が待っていそうな予感です。

その少し前に、またも女帝が頭を痛めそうな事件が起きますが、この事件に主人公が関わった形跡は見当たらないので、まずはこのでっち上げから考えなかればなりません。

そして絡んでくるのは、件の山部王と藤原種継のコンビ?

これからまた、この主人公の周囲の武官をはじめとした面々のプロフィールを探り直す作業が再開します。

資料は大昔に作ってあるのですが、これを見直しても時間経過が頭に入らない……よって、叩き込むために再検討するつもりです。

しかし、これから静岡に行かねばならない。

戻ってくるのは三日の朝……何が心配かって、シマコは何度も経験しているけれど、ナタははじめてのお留守番。

この二匹がもう少し仲良しだったら、私もさほど心配しないのだけれど(゜レ゜)

とにかく、もう何時間かしたら、初詣客に混じって出かけます。

京都駅で待つのは寒いだろうなぁ……今日の橿原は、雪が降ったり止んだりでした。

『神遊』の始まりです。

『地久(ちきゅう)』は鳥甲が特に高く、面もつけているのでかなり大変そうです。

二臈の方は背が高かったので、梁だけでなく照明にも当たってしまって……

この後に舞楽の『走舞』となるのですが、この頃にはようやく雨も上がり、どうせだから芝舞台にと場所を移動。

距離がかなり遠くなりましたので、写真など撮らずに黙って眺めておりました。

やっぱり、御仮屋の前でないと雰囲気は出ませんね。

しかし、夜はやはり寒かった……