選択したカテゴリーの記事一覧

- 2025.11.06 [PR]

- 2013.03.10 高取の考古学

- 2013.01.15 イワミン登場…橿原考古学研究所付属博物館

- 2013.01.14 刺青紳士録…橿原考古学研究所付属博物館

- 2013.01.13 馬、様々…橿原考古学研究所付属博物館

- 2012.11.18 馬、色々…関西文化の日

- 2012.11.10 有名も無名も……正倉院展にて

- 2012.10.21 時代を超えた装い 其の弐

- 2012.10.20 時代を超えた装い

- 2012.09.09 それじゃ、佐野美術館に行こうか

- 2012.09.01 『大出雲展』京都国立博物館

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

高市郡高取町といえば、今も見事な石垣を残す『高取城』や『土佐街道』沿いの町並みといった江戸時代の史跡のみならず、日本書紀や続日本紀に見えるよう、古代には東漢(やまとのあや)氏の本拠地としても知られています。

今までにも朝鮮半島の影響を多分に受けたオンドル式の床暖房を施した大壁建物の跡や、渡来系氏族の墓所と考えられる数々の古墳が見つかっています。

大壁建物(5~6世紀)は『薩摩遺跡』からも見つかっていますが、この土師器群はそれより古い時代の3世紀後半の建物や井戸から見つかったものだそうです。

ここからは、最近ニュースでも取り上げられた鏡を模した小さな土製品も見つかっています。

この前方後円墳は墳丘や外堤の残りも良く、近鉄の市尾駅からも近くて綺麗に整備もされているので、見学する価値が充分にあります。

6世紀の古墳としては結構大型で、石室も大きく、玄室の高さは5.9メートルを誇るそうで、この辺りに勢力を構えていた巨勢氏の首長が葬られたと推測されています。

ここ以外にも高取町には、石舞台古墳にも匹敵するほどの大きな石室を持つ古墳が幾つか存在しています。

『与楽鑵子塚古墳』や『与楽カンジョ古墳』は、東漢氏の墓所と思われます。

丘陵部の尾根筋に多く作られている古墳の大部分は小規模の円墳で、この大刀の出土した『藤井イノヲク16号墳』もその一つです。

ここは石や粘土で棺を納める郭を作らない、いわゆる木棺直葬墓ですが、棺を置く台にするために墓壙に六つの石を並べています。

大刀のほかにも鉄鏃や玉類が出土しているので、小さな割には有力な人の墓ではないかと考えられます。

こちらも木直墓で墳丘も小規模ですが、埋葬品のクオリティは結構高いようで、二面の鏡、鉄鏃、大刀、刀子などの鉄製品、玉類としっかり三種が揃っています。

このように高取町は、800基にも及ぶ古墳の存在が知られています。

この後も、興味深い発見があるのではと注目に値する地域といっても過言ではないと思われます。

ところで今回の展示に際し、昨日と今日、こちらの鏡のレプリカを作ってみようというイベントも行われました。

石膏で模りをするのかと思いきや、ビスマスと錫の合金を耐熱性のゴムの型に流し込むという、一寸本格的な手法で、出来上がりもかなり見事な物となりました。

ビスマスにしても錫にしても、ハンダの素材ですので、融点は200度程度でしょうか、電熱器に行平鍋で溶かしていました。

そして失敗しても大丈夫、もう一度溶かしてやり直しが利くという優れものです。

ただし、モノがハンダだけに柔らかいし熱に弱い……金具をロウ付けしようかと考えたのですが、こりゃ、本体の方が解けますわσ(^◇^;)

鈕に穴を開けるのは難しそうだし、さて、どのように致しましょうか、思案のしどころです。

PR

今日は一日、雨に引き続いて雪という荒天で、十四時過ぎくらいまで家で、まともな仕事にならない仕事をしておりました。

雪がやんだ頃に葛城市の歴史博物館に行ったのですが、橿原市内で道脇や歩道などに残っていた雪が、葛城市内に行ったらほぼ解けている……こちらは昼ごろには止んだらしいので、解けるのも早かったようです。

葛城市歴史資料館では、二十日まで当麻寺の練り供養で使われていた、鎌倉時代から江戸時代までの二十八面の行道面の展示をしています。

葛城市歴史資料館では、二十日まで当麻寺の練り供養で使われていた、鎌倉時代から江戸時代までの二十八面の行道面の展示をしています。

これが結構圧巻で面白い(^_^)v

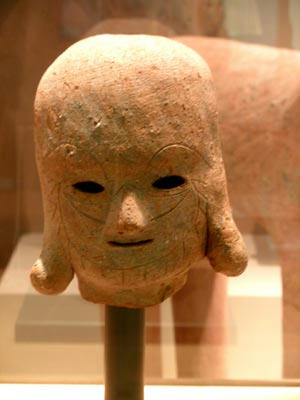

ところがこの画像は昨日の続きの橿原考古学研究所付属博物館の常設展示です。

そして独立ケースで並んでいるのは、四条古墳や石見遺跡で見つかった人物埴輪の頭部です。

ご存知の方も多いと思われますが、五世紀の末に西日本で現れた人物埴輪が大いに花開く(?)のは関東地方での事です。

ご存知の方も多いと思われますが、五世紀の末に西日本で現れた人物埴輪が大いに花開く(?)のは関東地方での事です。

武蔵や毛野で大規模に埴輪窯が作られ、盛んに人や動物を始めとした形象埴輪が作られたのは六世紀、この時の畿内を始めとした西日本では、埴輪は衰退期に入っていました。

だからと言って奈良や大阪に人物埴輪がない訳ではありません。

橿原市の四条古墳群の一号墳や、三宅町の石見遺跡の埋没古墳の周濠から見つかった、これらの男子像は古墳時代中期の末の物です。

橿原市の四条古墳群の一号墳や、三宅町の石見遺跡の埋没古墳の周濠から見つかった、これらの男子像は古墳時代中期の末の物です。

何れの古墳でも、頭部の残りの良いのは男子像ばかりなのか、島田髷のように髪を結った女性像は展示されていません。

そして男子像にも、顔に線刻のある物とない物があります。

線刻は刺青と考えらえていますが、もしかしたら一時的な化粧を現している可能性もあります。

線刻だけではなく、赤い顔料などが塗られた例もあるので、一概には言えないようです。

頬から顎にかけた髭のような線と、鼻梁に鳥が翼を広げたような形を入れる例は、ここに限らず中和では時々見かけます。

古事記や日本書紀にも、目元を強調するような刺青を入れた男性の記述が現れますが、この人たちは武人だと思われます。

雪がやんだ頃に葛城市の歴史博物館に行ったのですが、橿原市内で道脇や歩道などに残っていた雪が、葛城市内に行ったらほぼ解けている……こちらは昼ごろには止んだらしいので、解けるのも早かったようです。

これが結構圧巻で面白い(^_^)v

ところがこの画像は昨日の続きの橿原考古学研究所付属博物館の常設展示です。

そして独立ケースで並んでいるのは、四条古墳や石見遺跡で見つかった人物埴輪の頭部です。

武蔵や毛野で大規模に埴輪窯が作られ、盛んに人や動物を始めとした形象埴輪が作られたのは六世紀、この時の畿内を始めとした西日本では、埴輪は衰退期に入っていました。

だからと言って奈良や大阪に人物埴輪がない訳ではありません。

何れの古墳でも、頭部の残りの良いのは男子像ばかりなのか、島田髷のように髪を結った女性像は展示されていません。

そして男子像にも、顔に線刻のある物とない物があります。

線刻は刺青と考えらえていますが、もしかしたら一時的な化粧を現している可能性もあります。

線刻だけではなく、赤い顔料などが塗られた例もあるので、一概には言えないようです。

頬から顎にかけた髭のような線と、鼻梁に鳥が翼を広げたような形を入れる例は、ここに限らず中和では時々見かけます。

古事記や日本書紀にも、目元を強調するような刺青を入れた男性の記述が現れますが、この人たちは武人だと思われます。

これは古墳時代の展示コーナーのメインにもなっている形象埴輪の一群で、左は三宅町の石見遺跡の埋没古墳の周濠から見つかった物だそうです。

右は橿原市の四条古墳(こちらも埋没古墳)から出土した鶏と飾り馬です。

四条古墳群は国道24号線の四条交差点や橿原警察署の辺りに広がっていたようですが、藤原京の造営時に墳丘を削られてしまい、発掘調査で見つかるまでは、存在が分からないという状況でした。

え~と、犬?と思われましょうが、犬は左の一番小さい物だけで、真ん中はイノシシ、右は雌鹿です。

この三頭も、橿原市の四条古墳から出て来たメンバーです。

犬は勿論、狩をする時に連れて行く猟犬で、イノシシや鹿は狩猟の獲物です。

古代の中国では雨を臨む時に、馬を川の神に奉げたといいますが、土馬はこの代用品だと考えられています。

出土する場所は、大抵が川や堀などの水辺です、これが更に後には絵馬に変わって行くと考えられています。

この画像は、明日香村の島庄遺跡から見つかった物です。

島庄遺跡というと蘇我氏の館や草壁皇子の嶋宮の印象が強いですが、それらに伴うと考えられる庭園の池、貯水施設らしき方形池、河道の跡などが見つかり、ここで水辺の祭が行われたと思われます。

上の壇に見えるのは、木で作られた鳥形などと、人の顔を墨で描いた人面墨書土器、下で立ったりひっくり返ったりしているのは土馬です。

奈良県や周囲の県で見つかる八~九世紀の土馬は、大体こんな感じの三日月のような顔に突っ張った四肢、犬のように弧を描く尾を持った物が多いです。

この時代の馬は、現在乗馬クラブなどで目にするサラブレッドやクォーターブレッドなどのアラブ種ではなく、日本の在来種や蒙古系の野生馬に近かったそうで、そいつをデフォルメすると、こういう三日月顔になるのだとか?

乗馬の風習と共に馬が日本に入って来たのは、四世紀頃のこと考えられていますが、この時代の遺物というのは本当に少なくて、確定的な事は言えそうにないようです。

しかし、律令期になると上流階級のマイカーのような存在ともなるので、現在よりも遥かに目にする機会は多かったのではないでしょうか。

そんなに昔からやっていたかなと思うのですが、毎年大体の施設が11月半ばの土日の二日間を当てているようです。

そういう訳で今年は17、18日が鑑賞無料日になる施設が多い状況です。

ところで何となく毎年、行く施設が決まって来ているような気がしております。

昨日は『橿原考古学研究所付属博物館』と『香芝市立二上山博物館』に行き、奈良市に用事があったので、夕方から『県立美術館』の特別展を拝見して来ました。

そして今日はと申しますと、まずは『桜井市埋蔵文化センター』の展示室に久々に行って参りました。

この埴輪は小立古墳の出土だったかな、頭部しか見つかっていないのですが、なかなか可愛い御馬さんです。

ここも可能なようで、職員の方が説明をしている傍らで、ストロボを焚きまくって写真を撮り続けている方がいたりしました。

大抵はストロボや三脚は禁止なのですが……

この土馬(どば)は桜井公園からの出土で、奈良時代初期かそれ以前の物だと思われます。

平城宮近辺で見つかる大和式の土馬に比べると何となくリアルですが、この頭の位置だと馬というよりも牛に見えるようなσ(^◇^;)

ここでは現在、特別展『蹴鞠』が開かれています。

その展示でようやく分かったのですが、常設展に並んでいるこの騎馬女性の像、どうやらポロに興じているようです。

下げている右手にはスティックを握り、上げている左手は手綱を操っているのかもしれません。

スティックや馬のハミや鏡板は別材で作られていて、今は失われているという事なのでしょう。

京都の蹴鞠保存会の方々による蹴鞠の実演は、これまで何度か見た事があるのですが、こちらの知識が見事に無い事は、展示を見てよくよく分かりました(・.・;)

蹴鞠を行う人を『蹴足』と呼ぶのだそうで、そんな事すら知らなかった……(-_-;)

ところでこれは常設展で見る事のできる唐三彩の馬です。

盛唐時代の三彩陶器の殆どは明器(墓に入れる副葬品)なのだそうで、博物館などで時々見る事のできるこれらの馬も、亡くなった方のあの世での愛馬として一緒に葬られたようです。

主は生前、実際にこのように見事なアラブ種の斑馬に乗っていたか、それは想像するしかありませんが。

さすがに最後の土日ともあって、ミュージアムショップや常設展も、いつに無く混雑しておりまして、今年も盛況振りが窺えるというところです。

ところで文書類を眺めて見ますと、毎年ながら有名人の名前が出てきまして、何やら嬉しくなるものです。

今年も造東大寺長官や次官の名前や自著が見えました。

ただし、初代長官たる『市原王』の場合は、天平宝字二年の伊賀国柘殖郷(つむえごう)での、土地売買に関する文書に名前が現れております。

十町ほどの土地を東大寺に売り渡しているのですが、この土地、西南角が『藤原夫人』の土地に接しているようで、何やら柘殖郷と皇家の関係が伺えるような(~_~)?

他には『佐伯今毛人』『坂上犬養』(ただし、自著はなし)『高麗大山』などの名前を見る事が出来ました。

最後の方で、奉写一切経所の報告の断簡を接いだ文書が出ておりました。

ここでのテーマは、明治以降に『神護景雲二年御願経』とされていた経文の多くが、宝亀六~七年に書写された『今更一部一切経(いまこういちぶいっさいきょう)』だという事が判明したという研究成果の一環です。

内容は写経生からの成果報告でして、最後に勘会した事を示す『勘 大伴浄人』の署名が幾つか見えています。

この御仁は宝亀年間の写経所での中間管理職というところでしょうか、写経生に同様、正史にはまず現れない人の一人です。

正倉院文書には、そういう有名人が何人もいるのだそうです。

もっとも有名な御仁は『上馬養』さんです。

ところで宝亀六年といえば、良弁大僧都は二年前に遷化していますから、既に『親王禅師』の勢力がかなりのものとなっているのでは……

この写経事業にも、親王禅師の意見というか陰が深く射しているような……たあいのない妄想?( ・◇・)?(・◇・ )?

第二部は、現代ファッションに時代衣装のエスプリを加えてのショーでした。

ヘアデザインとモデルは専門学校の学生さんたち。

素人さんながらも、スタイル抜群の美人が多いです(^_^)v

チョッとハニカミぎみのところも、可愛かったです。

しかし、ヘアデザイン担当の男子らは、どうしていずれも同じポーズで立っているんだ?

モデルの女性達も、このような丈やスタイルを着馴れているせいか、自然に見えていましたし?

山口先生の万葉衣装、ここ最近はとても評判が良いそうで、生地や素材を探すのも一苦労になってきているとか。

昨日に拝見した女性装束の半臂なども、帯を仕立て直しているようでしたが、模様のはぎ方など、かなり難しそうです。

織りだけでなく友禅や縮緬などもさりげなく使って、ゴージャスに仕立て上げているのも必見。

日本画ばかりじゃマンネリ気味よと、時々囁かれてしまうこちらの美術館(文化館?)、ダブローの展示だけではなくて、このファッションショーのような活動的な催しも、多々行っているそうです。

この日も野外ステージでは、地元で芸能活動をしている方々が出演されていました。

これからも『奈良県立万葉文化館』のHPを要チェックです。

衣装の製作者は香芝市で洋裁教室を開いている山口千代子先生だそうで、ここ最近では平城遷都1300年祭や、平城京天平祭の衣装も専ら担当しておられる方です。

時代衣装まずは、高松塚の女性らの衣装から始まり、一般庶民の服装はという事ですが……

右の稲束担いだ青年は良いにしても、真ん中の写経生や左端の女孺らしき女性は、どうして白衣なのでしょう?

一応官人ならば、官位に則した色の官服であるべきかと思うのですがn(ー_ー?)ン?

こりゃ、最後に全員集合した時の画像ですね。

一番手前の衣装、青になってしまいましたが、実際は濃紫でして、一位じゃなけりゃ親王という事になりますが、モデルの青年らは知った事ゃないって感じですね(~_~)

この後に女性の装束が何人か続きましたが、とりあえずそちらは割愛……妙にピンボケが多いので(^_^;)

ところでモデルが専門学校の学生さんたちなので、女性の場合は髪の毛の色が明るい方が多くて、そこに髻の部分だけ付け髪をしているので、何となく気になり始めると、そちらにばかり目が行ってしまって……(゜_゜>)

無料展示コーナーには、これまで再現した衣装も多数、飾られていて、そちらも拝見してきました。

万葉時代の衣装の再現と言われていましたが、やはり現代の素材を用いていますので、完全に有職故実などに則っている訳ではありません。

既製の素材をそのようなイメージに組み合わせて、所々には遊び心も見える衣装に仕立てられていたように思えました。

でも……山口先生の好みは、一見したところ大柄と大柄を組み合わせるような大胆な物も多いようです。

正倉院宝物や法隆寺などに残る奈良時代くらいの布や、仏像の装飾に見える文様などをイメージされているのかもしれませんが、何となくあちらこちらに目移りがしてしまって……まあ、好みの問題なのでしょうけどねぇε-( ̄ヘ ̄)┌

第二部はまた、記事を変えましてm(__)m

三年坂美術館の常設展には絵画部門はないようで、こちらのコレクションが出るのも何年かに一遍の特別展の時だけ……(´・_・`)

それじゃまぁ、この辺にあわせて静岡に帰りましょうかねと、また変な下心が出ております。

まぁ、佐野美術館ならば、家から電車ですぐに行けますしね。

ついでに三島駅前の『大岡信ことば館』なんかも覗いてこようかなぁ、Ⅰさん、招待券持ってないかなぁ……σ(^◇^;)

ちなみに私は小村雪岱が大好き!というほどではありません。

同じ明治期の木版画ならば月岡芳年とか小林清親の方が好きです……って、三人とも全部ジャンル違うじゃんかn(ー_ー?)ン?

川村巴水も吉田博も好きです。

気分だけ、芸術の秋です……ちなみに昨日は奈良博で“快慶”三昧(v^ー°)

現在、京都国立博物館で行われている『大出雲展』も、来週、九月九日までに迫ったので、重い腰を上げて行って来ました。

この特別展、出雲大社の平成の大遷宮(平成25年に本殿遷座祭)と、古事記1300年の両方を記念して企画されたそうで、文書関係も結構出ておりましたが、圧倒的に埋蔵文化財資料の展示で占められていた感が強かったです。

出雲の方でもロビー展示で写真可なのですが、あそこは明るいせいか、どの方向から撮っても映り込みが激しくて……

三本の柱を束ねて本殿の棟持ち柱としている絵図があるのですが、これが出土するまで具体的な構造がはっきりしなかったそうで、この柱の直径は三メートル、柱穴の掘り方は六メートルにもなるそうです。

しかし、どの方向から撮っても三本が収まりませんσ(^◇^;)

さすが、“雲太、和二、京三”(出雲大社、東大寺大仏殿、平城京大極殿ですね)

禰宜装束の神職が階段の途中や柱の根元にいますが、それを見ても信じられないサイズです。

何せ記録では48メートルあったと言いますから。

更には『見返りの鹿』に代表される、畿内にも遜色ない古さと造形を誇る形象埴輪とか、荒神谷遺跡や加茂岩倉遺跡から出土した銅剣や銅鐸、出雲地方の誇る花仙山の碧玉や瑪瑙の玉類など、有名なところもしっかり押さえていましたが、それ以外にも地元の埋文センターにでも行かないと見られない類の、妙にそそる遺物もかなり並んでいました。

この類で結構、エネルギー消費しまして、後半の中世以降の宗教関係の展示も興味深かった割には、チョイト印象に残りませんでしたか……( ̄_ ̄ )。o0○

いつもながら京博の特別展は、かなり性根が入っていまして、今回も四時間も見ておりました。

御陰で今日も、どこにも寄らずに真っ直ぐ帰って来ました。

昨日は満月、欧米で言うところの『ブルームーン』でしたか。

青い月ではなく、稀有な事、という意味でして、一月の間に二度、満月の晩がある事が何年かに一度ありまして、最初の満月は「ファーストムーン」(今回は8月2日)、次の満月が「ブルームーン」というそうです。

昨日は夕方から雨、家に帰りつく頃に橿原では月の出でしたが、面白い事に橿原は雨が降っていても、桜井や榛原の方は晴れているようで、決して青くはない薄赤い大きな月が東の山の端にかかっておりました。

こりゃ、写真撮らにゃと思いきや……駐車場に停めてカメラを出している内に雲に隠れてしまいました・゚・(ノД`;)・゚・

夜半にはよく晴れてましたけどねぇε-( ̄ヘ ̄)┌